当サイトに掲載されている商品には、一部プロモーションが含まれます(詳しくはこちら)。記事作成方針は「暮らしを豊かにするブログ」のレビューガイドライン・運営理念をご覧ください。

【酒粕をそのまま食べる効果】加熱すると栄養素が減る?量とレシピを紹介

美容効果や腸内環境をととのえる効果が期待できる酒粕。加熱すると栄養素が壊れない?そのまま食べる方が効果があるの?一度に食べる量は?焼くだけなど簡単レシピはある?など、疑問がたくさん浮かんでくると思います。

この記事では、酒粕の基礎知識からそのまま食べるメリット、デメリット、おすすめの酒粕やレシピ、さらにはそのまま食べる以外の酒粕の食べ方や使い道を解説します。

記事の監修・執筆

栄養士 赤石美波

小学校教諭第一種免許状・中学校教諭第一種免許状・栄養士免許取得。栄養士の学校を首席で卒業後、保育園栄養士として勤務。食育活動や料理教室講師・セミナー講演・料理イベント開催など料理・食関連の仕事に従事。

赤石美波のプロフィール詳細

記事監修・執筆:栄養士 赤石美波

小学校教諭第一種免許状・中学校教諭第一種免許状・栄養士免許取得。栄養士の学校を首席で卒業後、保育園栄養士として勤務。食育活動や料理教室講師・セミナー講演・料理イベント開催など料理・食関連の仕事に従事。

酒粕はそのまま食べた方がいい?加熱しない方が効果があるの?量は?

酒粕は加熱しないでそのまま食べた方が、効果が期待できる確率が高くなります。

というのも、酒粕を加熱すると、ビタミンや酵母など、熱に弱い成分が失われてしまうからです。

加熱せず、生の酒粕をそのまま食べると、ビタミンや酵母など体にいい栄養素をそのまま摂取できるため、健康や美容に効果が期待できます。

酒粕をそのまま食べるメリットや効果

- 熱に弱い酵母やビタミンをそのまま摂取できる

- 加熱する手間がかからない

酒粕は、ビタミンB群やアミノ酸、食物繊維を豊富に含んでおり、これらの栄養素は、新陳代謝を活性化させ、美肌効果ももたらします。

また、腸内の善玉菌を増やし、消化を促進させる効果も期待できます。特に、肌の調子を整えたり、ハリや潤いを与えてくれます。美容にこだわる方には、そのまま食べるのがおすすめです。

酒粕をそのまま食べるデメリット

- アルコールが含まれるため、お酒に弱い方や子ども・妊婦さんには注意

- 一度に大量に食べるのは危険

- 独特のお酒臭さが気になる

酒粕はアルコール分が8〜10%程度含まれているので、一度に大量に食べすぎないようにしましょう。

アルコールに敏感な方や妊娠中の方、そして小さなお子様が食べる際には特に注意が必要です。適切な量を心掛け、アルコール分の影響を最小限に抑えましょう。

板粕はそのままだと固くて使いにくいので、加熱するとよい

酒粕の中でも、「板粕(いたかす)」は硬いため、料理に使いにくいです。

板の状態だと扱いにくいので、まずは適当な大きさにちぎって耐熱ボウルに入れます。その後、ラップをせずに、電子レンジで軽く加熱してください。

これだけで、やわらかくなります。あとは練って均一な状態にするだけで、圧倒的に料理に使いやすくなります。

レンジ加熱後、冷めるまでそのまま2〜3分おくと、ほとんどのアルコール分がとんで、お酒臭さも少しやわらぎます。

この手間が面倒な方は、八海山の酒粕がおすすめ。最初からペースト状になっていて使いやすいです。

酒粕をそのまま食べるなら板粕やばら粕、練り粕がおすすめ

酒粕の中でも、特に板粕やばら粕、練り粕は、そのまま食べるのに適しています。

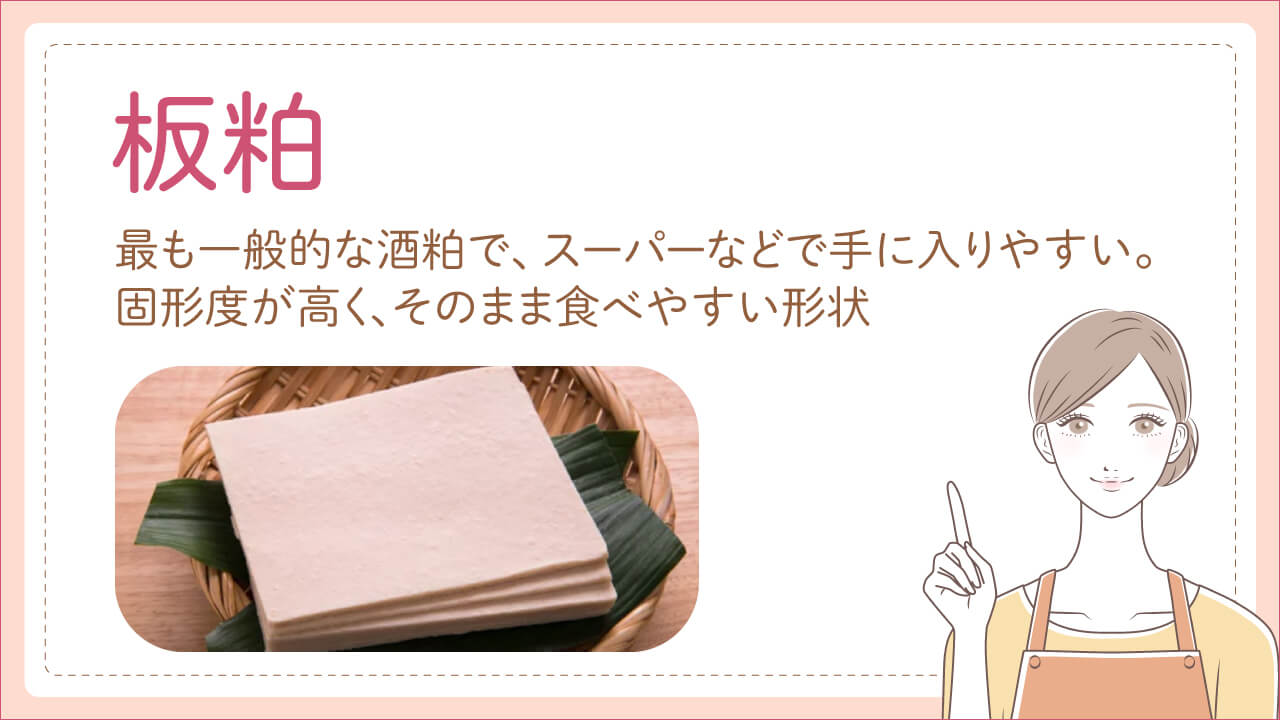

板粕

板粕は、最も一般的な酒粕で、スーパーなどで手に入りやすいです。冬場になると出回り始めます。レシピ本でも、板粕を使用するレシピが多い印象です。

板粕は、ほかの酒粕に比べて固形度が高く、そのまま食べやすい形状をしています。また、量もコントロールしやすいため、初めて酒粕をそのまま食べる方におすすめです。

焼いてもそのままでもおいしく、特にそのまま食べる場合には、量の調整がしやすいので便利です。

ばら粕

ばら粕は、板粕の形が崩れたものや、日本酒を搾るときに「袋しぼり」にしたものの粕です。ばら粕は、比較的安い値段で出回ります。

細かい粒状の形状をしていて、そのまま食べるのに向いています。料理にも使いやすく、そのまま食べたり料理の材料として利用したりと、幅広く使えます。

練り粕(踏み込み粕)

板粕をタンクに入れて踏み込み、そのまま夏までおいて熟成させた粕。こちらは板粕とは違い、夏に出荷されます。

色も濃くなって熟成されているので、味も濃厚。主に奈良漬に使われますが、そのまま料理に使っても大丈夫です。

練り粕はペースト状になっており、そのまま食べるときにもっとも手軽です。ドレッシングやディップとして利用しやすく、様々な料理に合わせやすいのが特徴です。

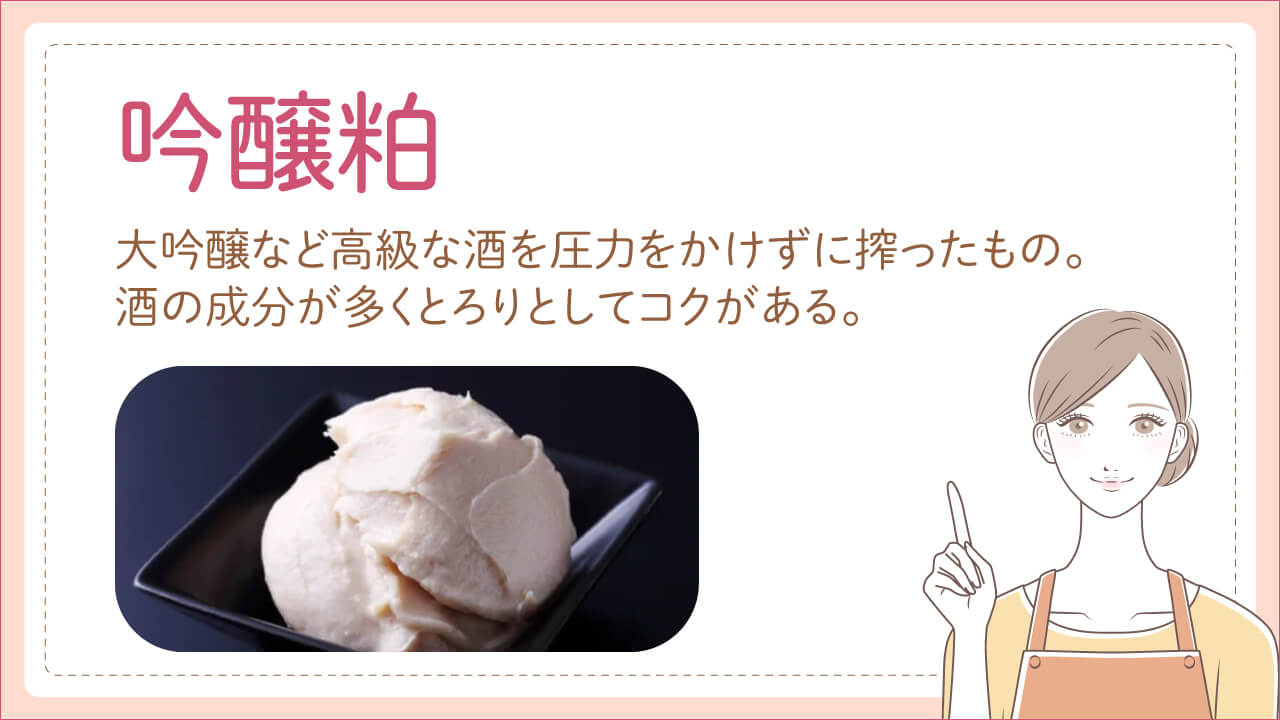

吟醸粕(ぎんじょうかす)

大吟醸など高級な酒は、「袋吊り」という製法で圧力をかけずに搾るため、残った粕はとろりとしてコクがあり、酒の成分が多く残っています。

吟醸酒は精米歩合が高く、じっくりと低温で発酵させるため、香りやうまみも格別です。量が少なくても満足感があり、お酒好きな方に特におすすめです。

酒粕をそのまま食べる&そのまま焼くときのおすすめレシピ

酒粕はそのまま食べる以外にも、焼いたり、料理に使ったりすると、また違ったおいしさが楽しめます。

酒粕ドレッシング

酒粕をそのまま食べる時には、練り粕を使ってドレッシングを作るのがおすすめです。

少量の練り粕に、醤油やみりん、お好みではちみつを加え、よく混ぜれば、サラダにトッピングできる、ヘルシーで美味しいドレッシングの完成です。

酒粕ドリンク

私は、冬になるとよく酒粕ドリンクを作ります。きな粉と豆乳の相性は抜群で、寒い日にピッタリです。

私がクックパッドに載せた酒粕レシピ1

私がクックパッドに載せた酒粕レシピ2

酒粕ドリンクは、栄養豊富で、一日の始まりにぴったりです。酒粕をミキサーにかけ、ミルクやお好みのジュースと混ぜることで、爽やかな飲み物ができ上がります。

特に、朝の一杯として摂ることで、酒粕が持つアミノ酸やビタミンB群が体に吸収され、活力を与えてくれます。

焼いただけの酒粕おつまみ

焼いただけの酒粕は、シンプルながら香ばしい味わいが楽しめます。オーブンやトースターで焼くだけで、外はカリッと中はふんわりとした食感になります。

この方法では、酒粕の風味がそのまま楽しめ、お酒のお供に最適です。また、酒粕の甘みと香ばしさが引き立ちます。

酒粕クラッカーは、オーガニックショップなどでよく見かけます。

味噌汁に入れるだけ!粕汁

粕汁は、味噌汁に酒粕を加えるだけで、深いコクと味わいが楽しめる料理です。特に、寒い季節には体を温めてくれる、心地よい一品となります。

酒粕をそのまま入れることで、出汁の香りと酒粕の風味が調和し、美味しい粕汁が完成します。また、酒粕の甘みが加わり、味に深みとコクが出ます。

そのまま食べるのにも加熱にもおすすめの酒粕

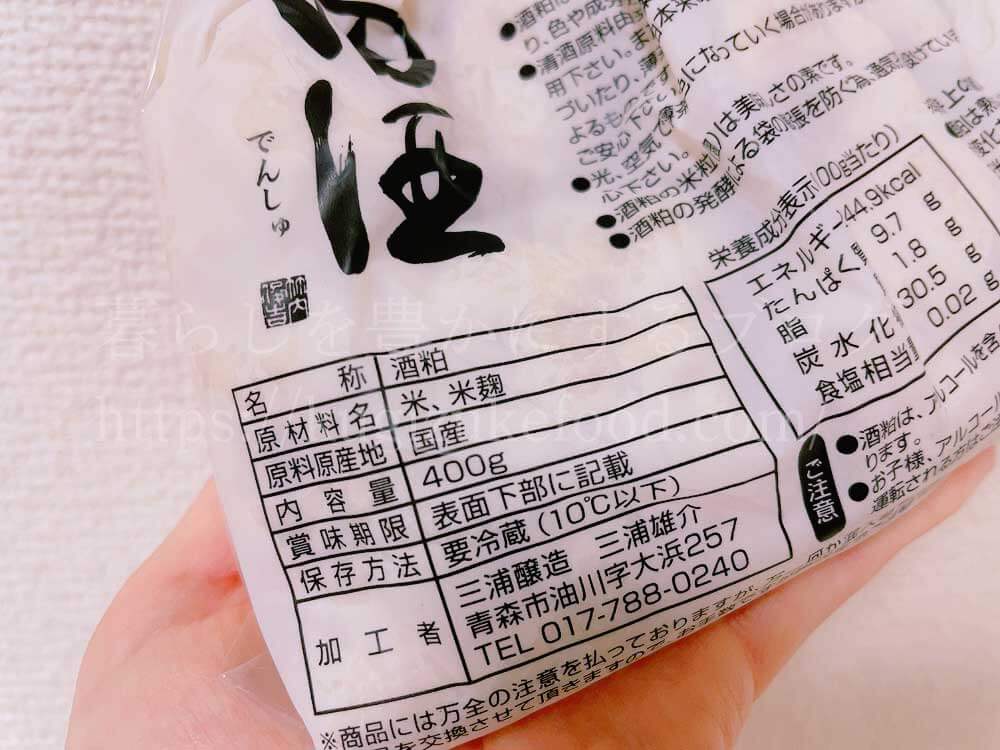

私のおすすめはバラ粕です。量も調整しやすく、料理に使いやすいです。材料に「醸造用アルコール」が入っていないものがおすすめです。

できれば、国産米や化学肥料不使用など、原料にも気を配りたいですよね。昔ながらの製法で作られたおいしい酒からできる酒粕を使うと、おいしい酒粕料理が作れます。

↓これは、大きめのスーパーで見つけた酒粕。醸造アルコールが入っているものが多い中で、入っていない酒粕(原材料が米と米麹だけ)を一つだけ見つけました!

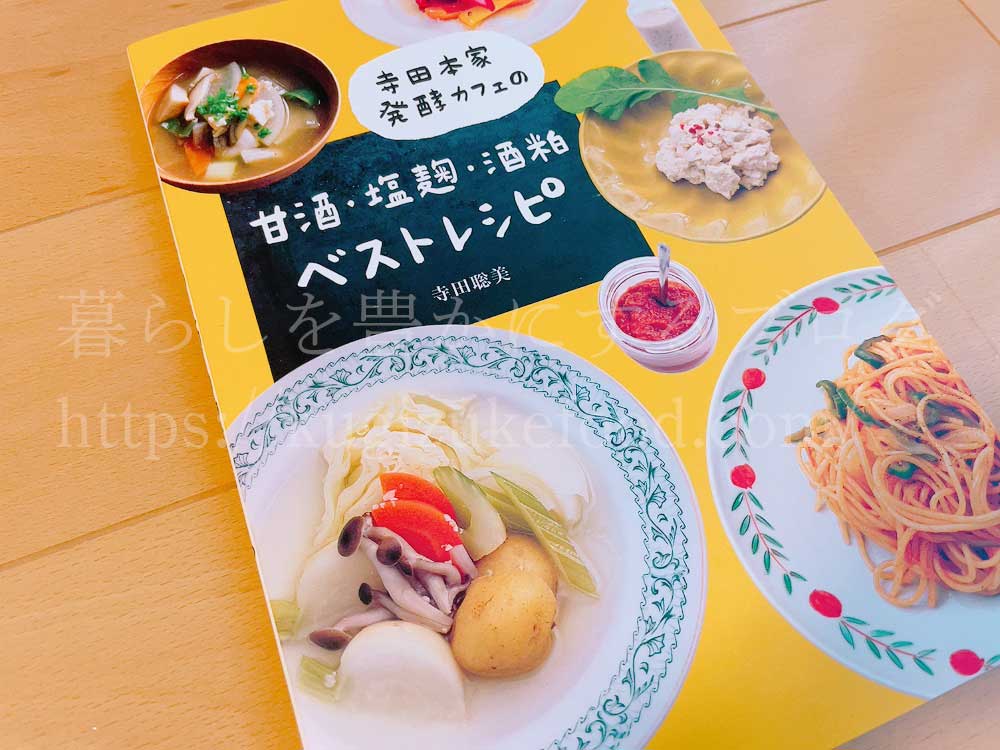

酒粕は手に入ったけど、料理のしかたがわからない…という方には、寺田本家のレシピ本がおすすめです。

寺田本家の発酵食品のレシピ本は、いつも手元に置いています。酒粕レシピもおいしいものが載っているので重宝します。

この本のレシピを見て、口コミで見かけた酒粕のバーニャカウダを作ってみたのですが、思った以上においしくてびっくり!!

酒粕バーニャカウダは、酒粕のチーズのような香ばしさにまいたけの旨味も加わり、野菜とよく合いました。

ほかにも甘酒カレーを作りましたが、濃厚なのにスッキリとした味わいで家族にも大好評でした!

酒粕レシピはもちろん、甘酒や塩麹を使ったレシピが載っているので、気になるかたはチェックしてみてください。

酒粕をまずは少し試してみようかな…という方はこちら。醸造アルコールが入っていなく、おすすめです。

酒粕をそのまま食べる以外の食べ方や使い道は?

酒粕は、美容や健康、料理やお菓子作りにも活用できる多用途な食材です。

酒粕にはそのまま食べる以外にも多くの用途があり、それぞれの方法で酒粕の良さを楽しむことができます。

漬け床にして魚や肉を漬け込む

酒粕の漬け床での使用は、料理の幅を広げてくれます。漬け床には、酒粕を混ぜた塩や醤油を使い、これに魚や肉を漬け込みます。

この方法で調理した食材は、酒粕の風味が良く染み込み、特別な一品となります。肉や魚が持つ旨味が増し、酒粕独特の味わいが楽しめるため、食卓が豊かになります。

酒粕美肌パック

酒粕の美容効果も見逃せません。美肌パックとして、酒粕を顔に塗ることで、肌がしっとりと潤い、弾力や透明感がアップ。酒粕に含まれる成分が、肌を健康に保ってくれます。

定期的に酒粕パックを行うことで、肌の調子が整い、より美肌効果が期待できます。

酒粕美肌パックの作り方

- 酒粕100g程度を細かくくだき、浄水またはぬるま湯で溶かす

- ペースト状になるまで溶かす

- 洗顔した顔に均一に塗る

- 10〜15分そのままにしてパックを乾かす

- パックだけを落とす感じで軽く洗顔

作るのが面倒な方は、商品を買うのも良いでしょう。

お菓子作りに酒粕を使う

私がクックパッドに載せたレシピ

また、酒粕はお菓子作りにも優れた食材となります。アルコールが飛ぶので、子どもでも安心して楽しめるのがポイントです。

たとえば、酒粕を生地に練り込むことで、蒸しパンやクッキーに深みのある風味をプラスできます。酒粕の優しい甘みが、お菓子の味を引き立て、一風変わった味わいを楽しめます。

私は、酒粕のチーズケーキをよく作っています。

まとめ:酒粕をそのまま食べるなら少量に抑えよう!加熱しても体にいい

酒粕の使い道は幅広く、そのまま食べるのはもちろん、さまざまな料理や美容にも利用できます。

酒粕をそのまま食べることで得られる栄養や効果、おすすめの酒粕やレシピ、その他の使い道など、いろいろな視点から酒粕の魅力を紹介しました。

適量を心がけ、さまざまな方法で酒粕を楽しんでみてください。

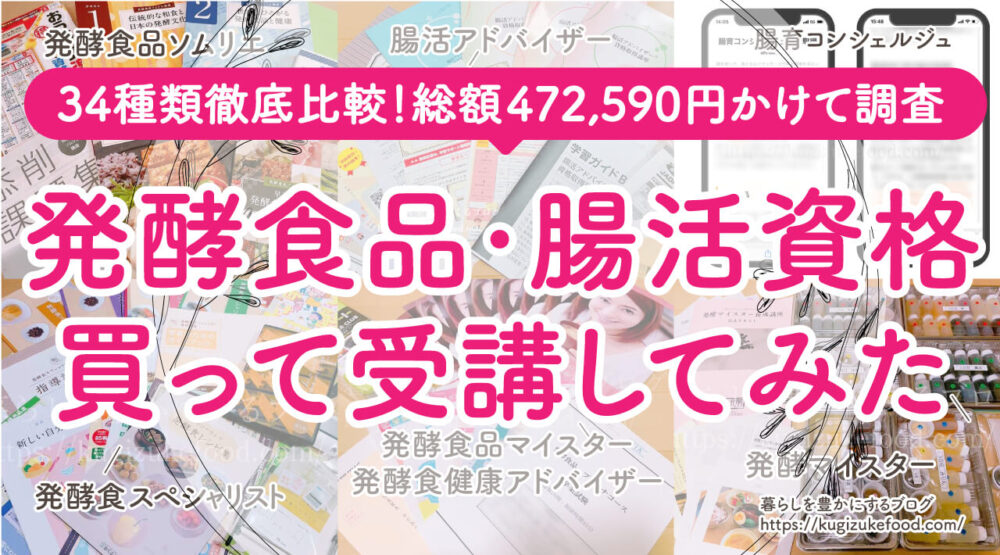

酒粕の効果など発酵食品を勉強するなら、本や通信講座がおすすめ

酒粕の効果や健康との関連など、発酵食品を勉強するなら、本や通信講座がおすすめです。もっと深く学びたい方は、チェックしてみてください。

>>【全部読んだ】発酵食品の勉強おすすめ本13選・麹やレシピ本

>>【レシピ本あり】腸活や腸内環境・細菌勉強おすすめ本14選

上から安い順番↓↓↓

| 資格講座 | 費用 | 申込先 | 資料請求(無料) | 特長 | 内容 | 映像教材 | 質問回答 | 添削指導 | 学習期間 | サポート期間 | 資格認定 | 講座運営 |

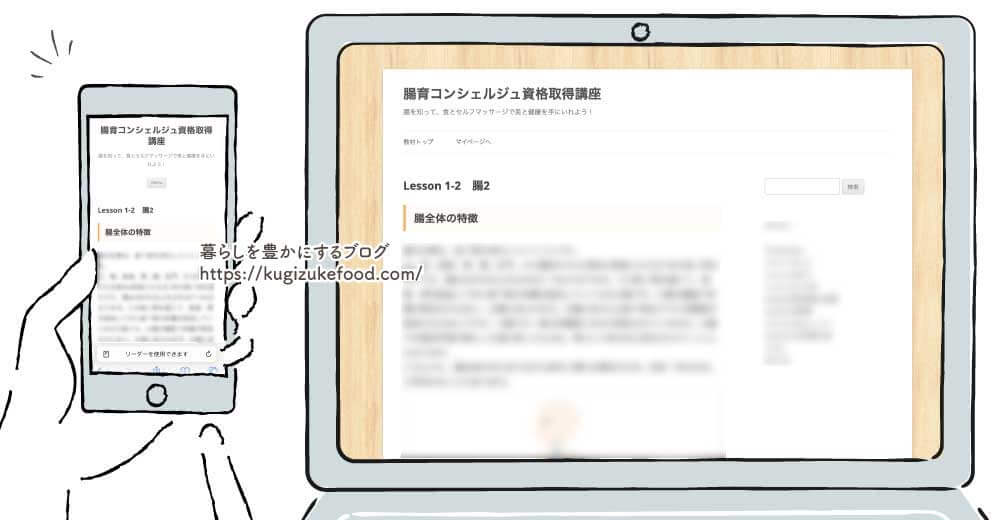

腸育コンシェルジュ | 30,800円 | 今すぐ申込む | >>詳しく見る | 紙のテキストがないので、学習・受験はスマホorパソコン | ・腸もみのやり方 ・腸活の基礎知識 | 映像なし | 質問回数制限なし (メール) | 添削なし | 学習期間 約1ヶ月 | 期限180日(約半年) | 一般社団法人日本能力教育促進協会認定 | フォーミー |

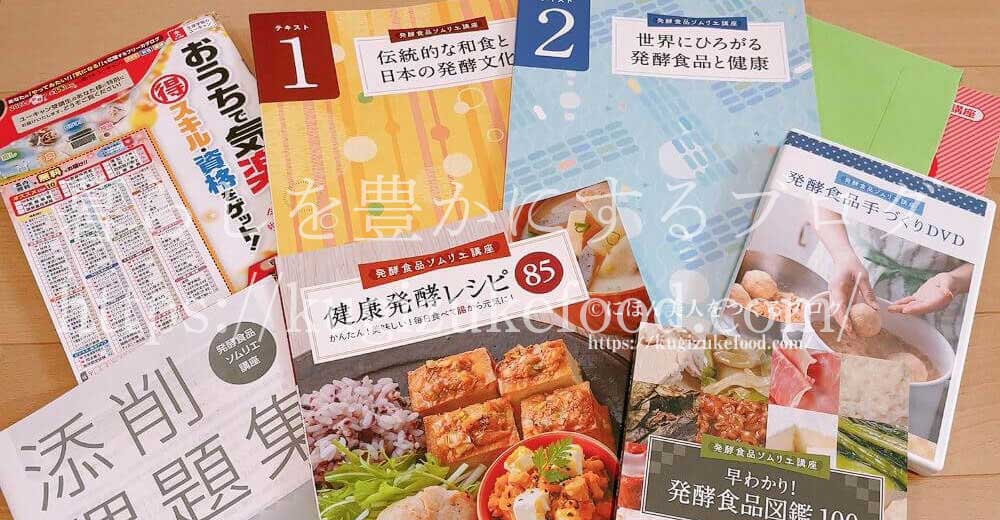

発酵食品ソムリエ | 32,000円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・教材クオリティが高い ・発酵学の第一人者の小泉武夫先生が監修に関与 | ・世界や日本の発酵食品 ・手作り発酵食品の作り方 | 映像あり (DVD1巻) | 質問1日3回まで (メール/郵送) | 添削2回 (郵送/web) | 学習期間 約3ヶ月 | 期限6ヶ月 | NPO法人発酵文化推進機構認定 | ユーキャン |

発酵食スペシャリスト | 39,900円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・試験なし(講座修了で資格取得) ・認定証発行+手数料(9,240円)=総額で49,140円 | ・発酵食品の正しい選び方 ・ナカムラタカコ先生オリジナルの「旨塩麹」 | 映像あり (DVD2巻) | 質問回数制限なし (郵送) | 添削4回 (郵送) | 学習期間 約4ヶ月 | 無料で6ヶ月延長可 (サポート期間実質10ヶ月) | 一般社団法人ホールフード協会認定 | がくぶん |

腸活アドバイザー | 42,900円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・業界最長のサポート期間 ・腸活のアドバイス方法も学べる | ・腸活アドバイス方法 ・仕事や開業方法 | 映像あり (DVD1巻/パソコン・スマホ閲覧可) | 質問回数制限なし (メール/郵送) | 添削3回 (郵送/web) | 学習期間 約3ヶ月 | 期限700日(約2年) | 一般財団法人日本能力開発推進協会認定 | キャリカレ |

発酵食品マイスター | 59,800円 (試験必要) 79,800円 (試験免除) | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・プラチナコースは一度に2つの資格取得ができる ・芸能人の高垣麗子さん取得 ・認定証は別途5,500円必要 | ・発酵調味料の種類と効果 ・主な日本の発酵食品 | 映像なし | 質問回数制限なし (メール/郵送) | 添削5回 (郵送) | 学習期間 約2-6ヶ月 | 期限12ヶ月 | 日本安全食料料理協会認定 | ・SARAスクール ・諒設計アーキテクトラーニング |

発酵食健康アドバイザー | 59,800円 (試験必要) 79,800円 (試験免除) | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・プラチナコースは一度に2つの資格取得ができる ・認定証は別途5,500円必要 | ・主な発酵の種類 ・発酵食品の歴史 ・発酵関連の微生物 | 映像なし | 質問回数制限なし (メール/郵送) | 添削5回 (郵送) | 学習期間 約2-6ヶ月 | 期限12ヶ月 | 日本インストラクター技術協会認定 | ・SARAスクール ・諒設計アーキテクトラーニング |

発酵マイスター | 176,000円 | 今すぐ申込む | >>詳しく見る | ・毎年更新料(11,000円)必要 ・事前にベーシック講座受講必須 ・オンライン/通学から選べる | ・三大発酵・栄養素・微生物の知識 ・発酵食品調味料の試食 | 映像あり (講義中随時) | 質問は講師に直接 | 添削なし | 学習期間 2時間x4日(6日間) | 期限12ヶ月 | 日本発酵文化協会認定 | 日本発酵文化協会 |

※資格講座の詳細は変更される可能性があります。最新情報の確認をお願いします。

発酵食品や腸活関連の資格は「【発酵資格どれがいい?腸活おすすめ34種類】通信講座一覧比較・独学で取れる検定」をご覧ください。

酒粕などの発酵食品・腸活が学べる資格講座・通信教育

>>【腸活アドバイザー合格率】資格試験の難易度は?受験してみた

>>【腸育コンシェルジュ資格口コミ】腸もみマッサージを学べる!試験と仕事