当サイトに掲載されている商品には、一部プロモーションが含まれます(詳しくはこちら)。記事作成方針は「暮らしを豊かにするブログ」のレビューガイドライン・運営理念をご覧ください。

食品添加物の勉強おすすめ!本16冊と資格の種類を一覧比較!独学&通信

スーパーで食品の原材料の食品添加物欄を見て、買っても良い商品を選べるようになりたいと思ったことはありませんか?

そこで今回は、初心者でもわかりやすく学べる、食品添加物を勉強するのに役立つ本16冊と資格講座9つをまとめました。

読みたい方に記事内のこちら↓↓↓からジャンプできます。

食生活アドバイザー講座の資料請求・申込はこちら↓↓↓

\ すぐに始めたい方はコチラ! /

\ カンタン10秒! /

記事の監修・執筆

栄養士 赤石美波

小学校教諭第一種免許状・中学校教諭第一種免許状・栄養士免許取得。栄養士の学校を首席で卒業後、保育園栄養士として勤務。食育活動や料理教室講師・セミナー講演・料理イベント開催など料理・食関連の仕事に従事。

赤石美波のプロフィール詳細

記事監修・執筆:栄養士 赤石美波

小学校教諭第一種免許状・中学校教諭第一種免許状・栄養士免許取得。栄養士の学校を首席で卒業後、保育園栄養士として勤務。食育活動や料理教室講師・セミナー講演・料理イベント開催など料理・食関連の仕事に従事。

【初心者向け】食品添加物の勉強におすすめの人気本16選

図解やイラストで学べる本

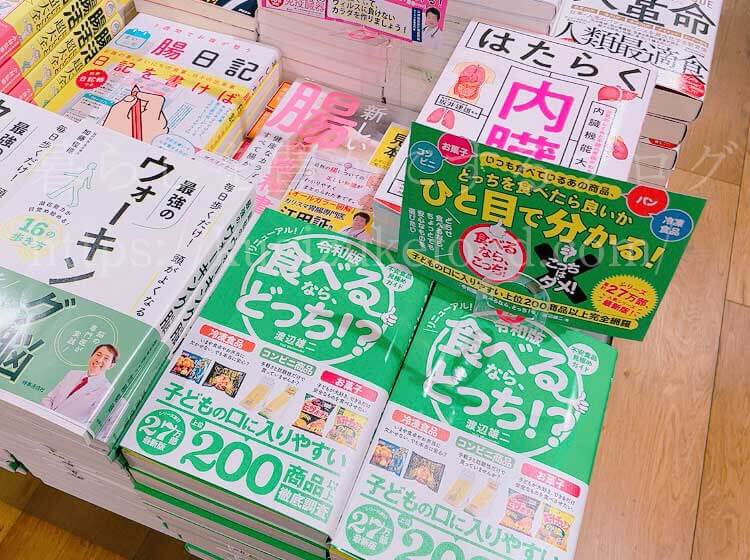

令和版 食べるなら、どっち!?

2022年1月に出た本で、たまたま通りかかった書店でも目立つ位置に平積みされていました。

前作は2013年に出版されましたが、今回は「令和版」ということで、生活スタイルの変化や、売れ筋商品の入れ替わりに合わせて掲載商品がリニューアルされています。

令和版の内容では、種類が増えた食品添加物や、コロナ禍で需要が増えた、冷凍食品、カップ・即席麺、レトルト食品、中華料理の素、コンビニ商品も紹介。

育ち盛りのお子さんがいる方は要チェックの一冊です。

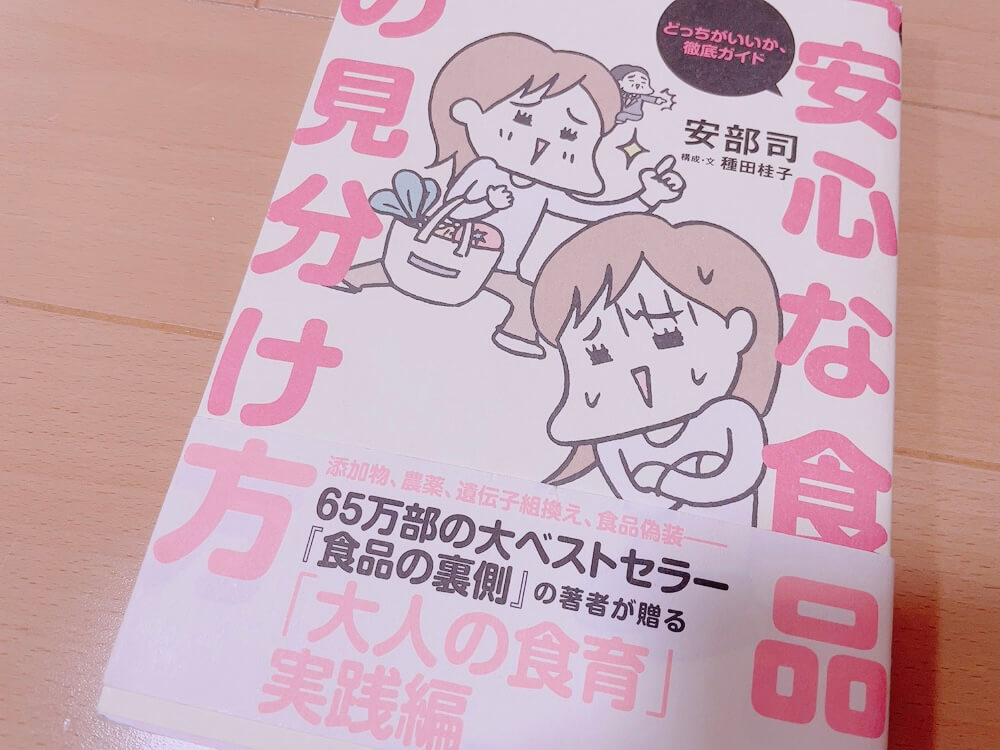

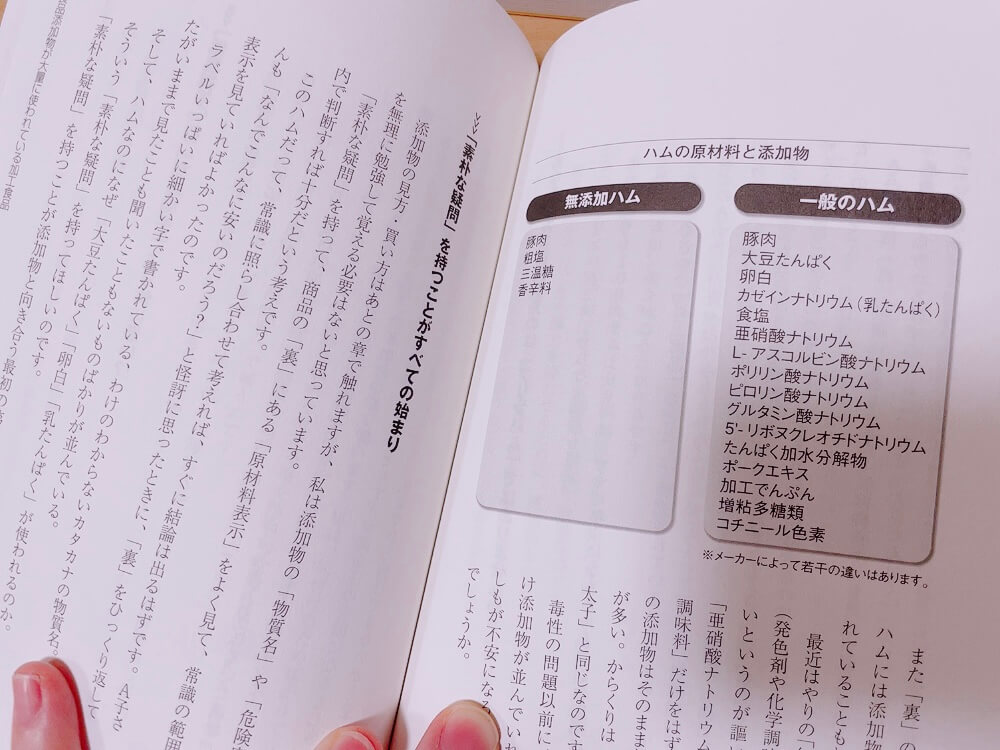

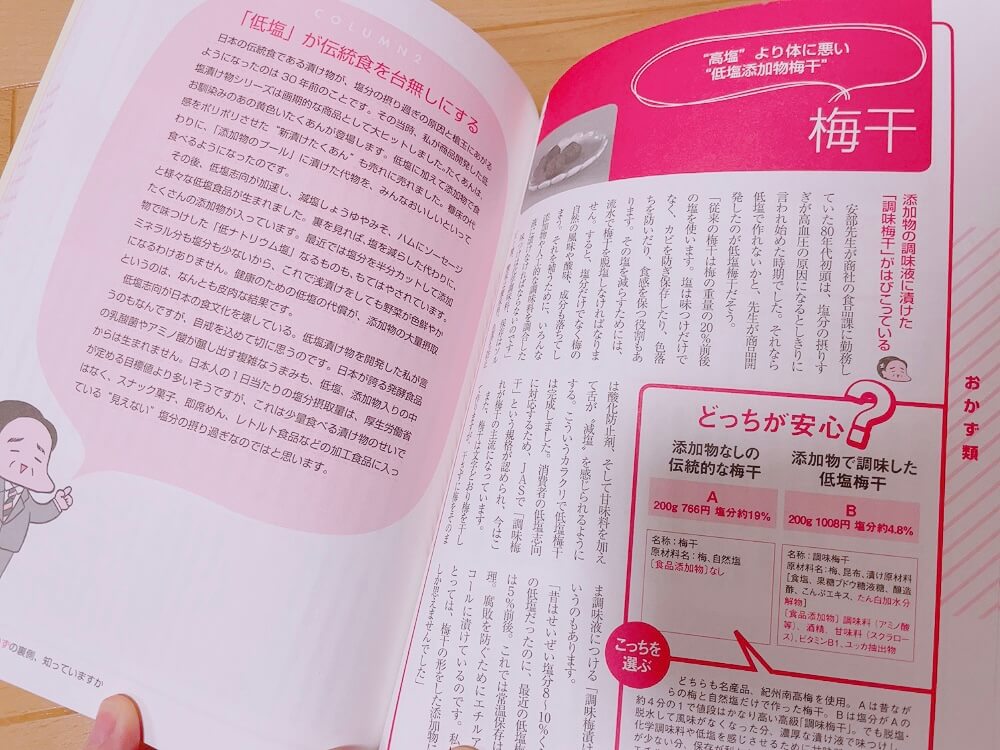

「安心な食品」の見分け方 どっちがいいか、徹底ガイド

写真や図がたくさんあって、読みやすい本です。

著者も「食品添加物の裏側」を書いた安部司さんと業界で有名な方なので、なじみがありますね。

ブログ管理人

ブログ管理人「食べてはいけない」「食べてもいい」添加物

この本も、具体的に商品をあげて、選んでいいか選んではだめか、わかりやすく解説されています。

選んではいけない商品だけではなく、基準はゆるいですが「選んでいい商品」も載っているので助かりますね。

本の中にある「食品添加物早わかりリスト」も、食品選びの参考になるので、読んでおいて損はありません。

気になるあの成分のホントがよくわかる!食品添加物キャラクター図鑑

表紙からも伝わってきますが、キャラクターでわかりやすく書かれていて、食品添加物に興味をもった人向けの入門書としておすすめです。

ただ、添加物のマイナス面についてはあまり書かれていなかったので、すでに詳しい人にはやや物足りなさはあります。

ブログ管理人

ブログ管理人子どもがいる方向けの食品添加物の本

子どもに「買ってはいけない」「買ってもいい」食品

長生きしたければ、原材料表示を確認しなさい!

小さいお子さんがいる方は、この2冊を読んでおくといいですね。

特に、「長生きしたければ、原材料表示を確認しなさい!」の本では、ふだん何気なく買っている加工食品やお弁当などに入っている添加物など、身近な話題が多くて参考になります。お子さんを危険な添加物から守るためのヒントにもなります。

読み物として勉強になる本

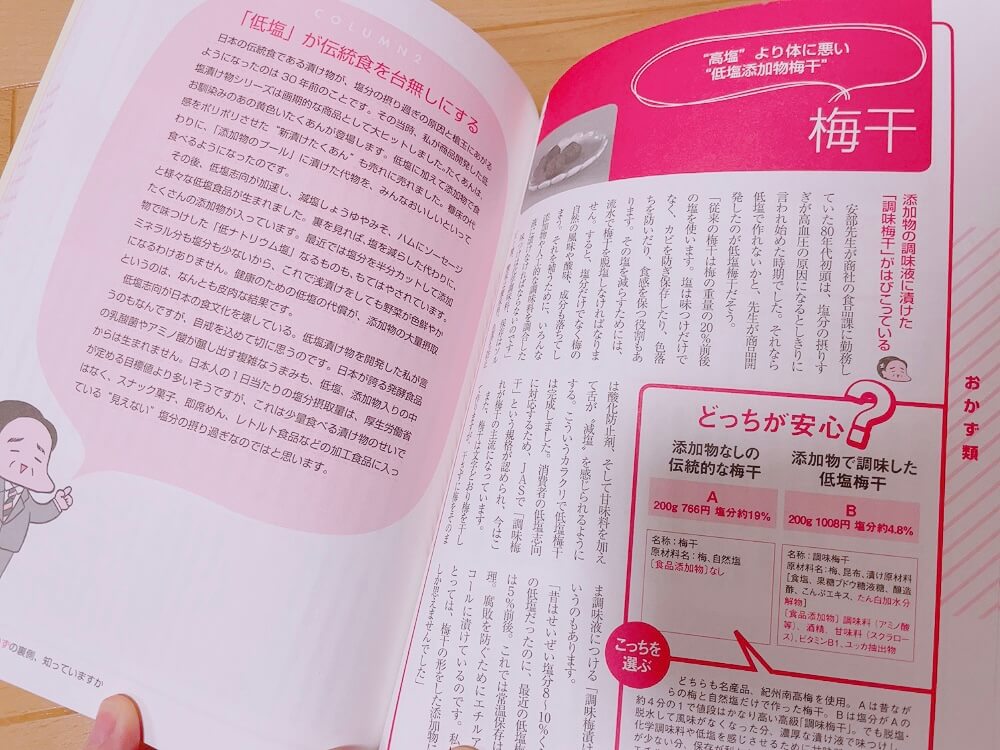

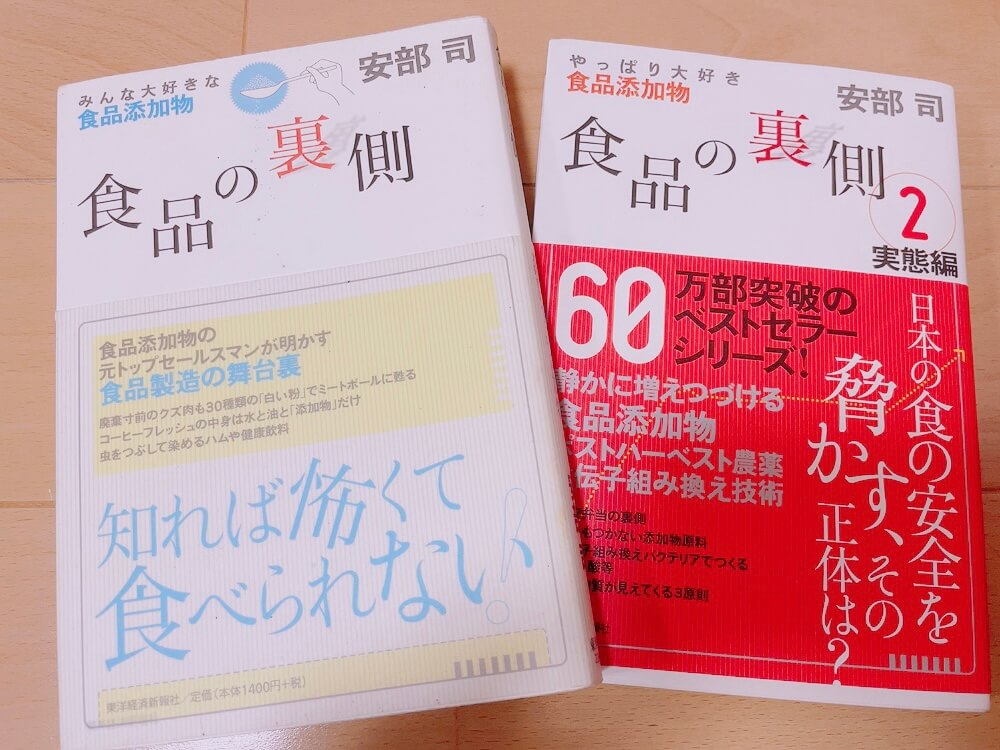

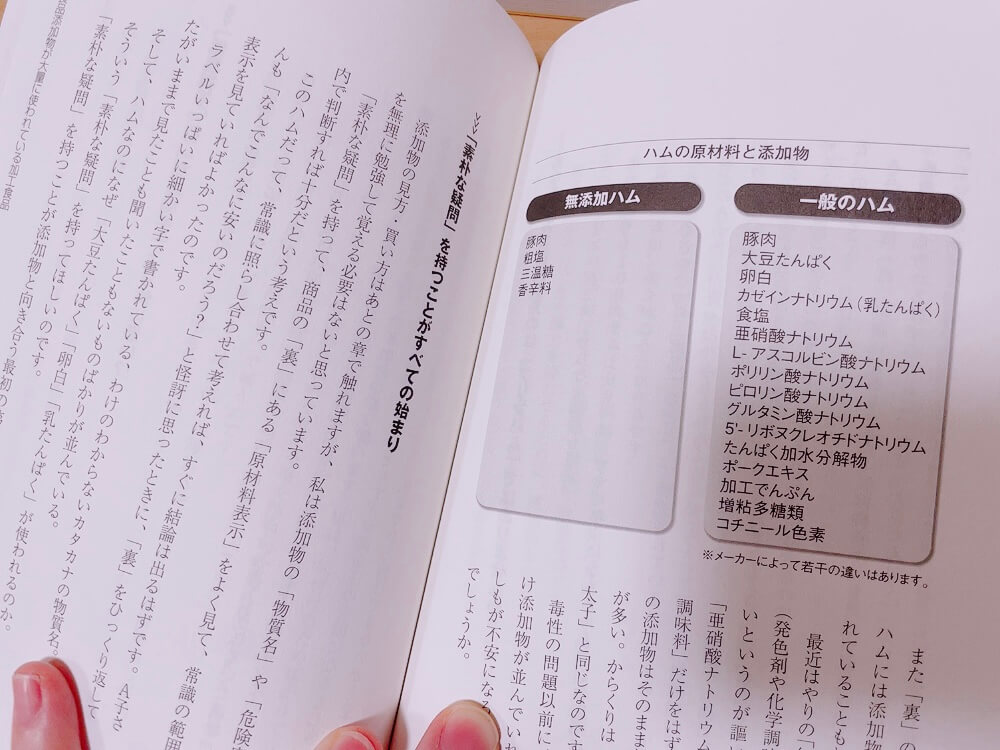

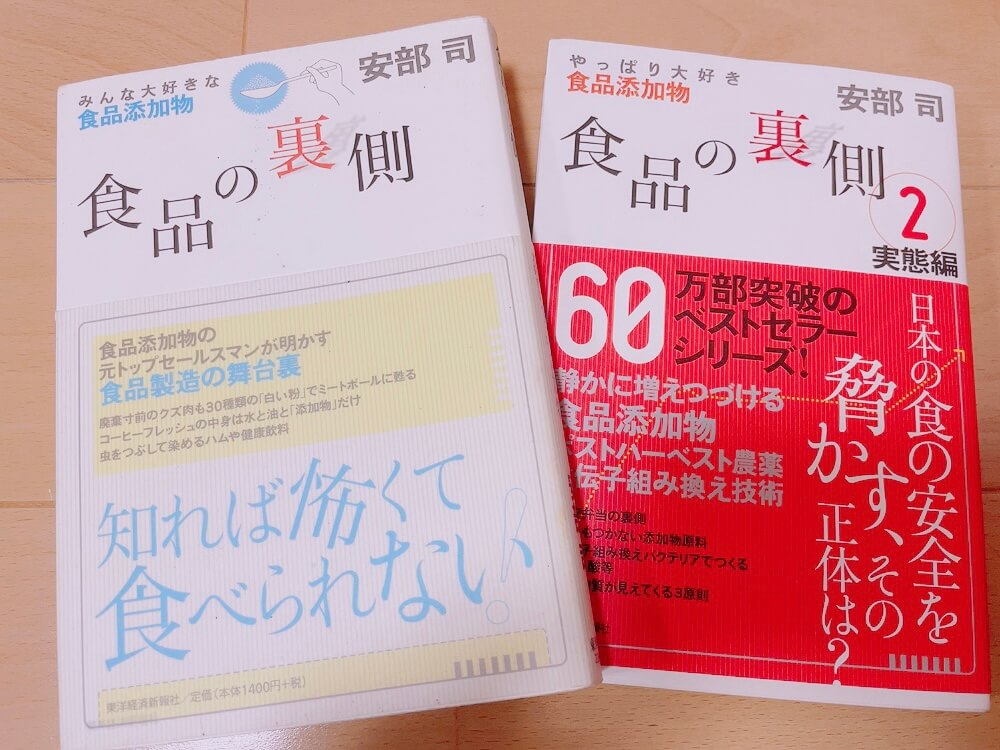

食品の裏側-みんな大好きな食品添加物

次は、文章がメインの本ですが、わかりやすく勉強できる食品添加物の本を3冊紹介します。

食品の裏側2-実態編:やっぱりみんな大好きな食品添加物

この本、めちゃくちゃ売れましたね。私も2冊とも持っています。

著者の安部司さんは、食品添加物の世界で知らない人はいないくらい有名な、業界の第一人者の方です。

ブログ管理人

ブログ管理人家族と自分を守る「安心な食品」の選び方

こちらも上で紹介した2冊の著者「安部司さん」の著書。最新版です。

味噌や醤油、みりんなどの普段家庭でよく使う調味料や、野菜・果物など、ありとあらゆる食べ物や飲み物に含まれている添加物について書かれています。

世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはん ベスト102レシピ

こちらも、安部司さんのレシピ本です。「安心・安全・爆速」がテーマで、Amazonでベストセラーの人気レシピ本。

- 簡単、時短、ムダがない

- 免疫力アップで、健康維持に役立ち、体にいい

- 海の幸、山の幸、大地の幸の素材が活きるから、おいしい

- 節約、フードロスの解消

この4つを満たし、「電子レンジを使わない」「化学調味料なしの無添加」など、安部さんのこだわりぶりが半端ではありません!安部司さんのファンの方は必見です。

裏を見て「おいしい」を買う習慣

この本も最近よく売れていますよね!

著者がカンブリア宮殿に出演してから、口コミで話題です。

六本木と芦屋に「グランドフードホール」という、体にいい食品や調味料を集めたセレクトショップがあり、そこの社長さんが書いた本です。

21日は全国の美味しい物を探し続ける”絶品ハンター”が登場。見つけた絶品が集まるセレクトショップ「#グランドフードホール」が #六本木 #芦屋 にある。こだわりは1商品1ブランド。例えば、カステラだと長崎中のカステラをブラインドで試し、1つに決定。各地の絶品を見つける”絶品ハンター”に密着! pic.twitter.com/24t961m3BN

— カンブリア宮殿 (@cambrian_palace) May 19, 2020

私も実際に読んでみましたが、体にいい調味料や食材(卵・牛乳など)の選びかたが載っていて勉強になりました。

あとは、個人的にはこの本で紹介されている「グランドホールフード」にぜひ行ってみてほしいです。私も何度か行ったことがあります。

>>【六本木のグランドフードホールに行ってみた】 おすすめの人気商品3選を紹介

食に興味のある方なら、間違いなく楽しめるお店です。

家庭でできる食品添加物・農薬を落とす方法

この本では、野菜の洗い方、下ごしらえの方法など、ちょっとしたポイントを意識するだけで、有害物質を減らせることを知りました。

からだは食べたものからできているので、自分や家族の健康維持のための食事に気をつかおうと思わせてくれる本です。

- スーパーで買ってきた野菜や果物のどういう部分が汚染しているのか

- どんなものに農薬がたくさん使われているのか

- 農薬をできるだけ減らせる下ごしらえのやり方

などが、わかりやすく書かれています。

ブログ管理人

ブログ管理人食品添加物ハンドブック

ハンドブックなので、買い物のときに持参すると便利です。「本を片手に、食品の原材料をチェックしている」という声も。

口コミ評価もかなり高いので、持っておいて損はないでしょう。

危険な添加物! がんがイヤなら、これは食べるな

この本も、非常に口コミが良い一冊です。「あれもこれもNG」という考え方ではなく、「これなら許容範囲」という情報が知れるので、実用的な内容で役立ちます。

まんがで簡単にわかる! 日本人だけが知らない汚染食品~医者が教える食卓のこわい真実

交互に出てくる漫画とコラムで、食品添加物の知識を勉強できます。

こちらも読んだ人からの評判が非常に良く、遺伝子組み換えの知識など食品添加物プラスアルファの内容を学ぶことができます。

「安い食べ物」には何かがある

安い値段で売られているものの裏にある事情や、消費者側が知識を身につけて買う・買わないを判断できるようになることの重要性を思わせてくれる本です。

食品添加物が学べる本の選び方のポイント2つ

ここでは、食品添加物のことを独学するときの、本の選び方を選ぶポイントを2つにまとめました。

ぜひ、本を選ぶときに意識してみてください。

1.イラストや図解がたくさんある

初心者には、文章がぎっしりと書かれた新書のような本よりは、イラストや図解がたくさんあるものを選んだ方がいいです。

食品添加物は、初めて聞く専門用語や固有名詞もたくさんあるので、初心者が最初からアカデミックな専門書を選んでしまうと、挫折してしまいます。

私も、栄養士の学校に通っているときに、学校の教科書が文章だらけでいまいち理解できなかったので、イラストや図解入りの本を自分で買って読みました。

すると、授業で習う内容が、スッと入ってくるようになりました。

ブログ管理人

ブログ管理人2.説明がわかりやすいもの

専門書よりは、わかりやすく噛み砕いて書かれている本が良いです。選ぶコツとしては、Amazonのレビューを見て、評価の高い本を選ぶのがおすすめです。

食品添加物の勉強におすすめの人気本16選まとめ

◆イラストや図解が豊富

◆子どもの食品添加物の本

◆読み物として面白い本

この16冊の中でも、最初の「イラストや図解が豊富」の4冊は、眺めるだけで手軽に読めるので、食品添加物初心者の方におすすめです。

ブログ管理人

ブログ管理人ぜひ、気になる本を取り寄せて読んでみてください。

食品添加物の勉強におすすめの本以外の資格講座まとめ

食品添加物の勉強におすすめの本を読む以外にも、食品添加物を学べる資格講座・通信教育で知識を身につける方法もあります。

ブログ管理人

ブログ管理人食品添加物の勉強におすすめの資格講座を調べて、表で比較しました。

| 資格講座 | 費用 | 申込先 | 資料請求(無料) | 特長 | 内容 | 映像教材 | 質問回答 | 添削指導 | 学習期間 | サポート期間 | 資格認定 | 講座運営 |

食育アドバイザー | 58,800円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・業界最長の サポート期間 ・食品添加物や表示の見方 ・受験料は別途5,600円必要 | ・具体的な食育活動の事例 ・食品添加物 | 映像あり (DVD6巻/パソコン・スマホ閲覧可) | 質問回数制限なし (メール/郵送) | 添削3回 (郵送/web) | 学習期間 約3ヶ月 | 期限700日(約2年) | 一般財団法人日本能力開発推進協会 | キャリカレ |

食育実践 プランナー | 39,000円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・業界大手で安心 ・講座内で資格取得できる | ・食材の目利き ・家庭での食育実践方法 ・調味料の選び方 | 映像あり (DVD1巻/パソコン・スマホ閲覧可) | 質問1日3回まで (メール/郵送) | 添削5回 (郵送/web) | 学習期間 約6ヶ月 | 期限12ヶ月 | 一般社団法人日本味育協会認定 | ユーキャン |

食生活アドバイザー | 39,000円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・知名度がある ・試験は年2回とチャンスが少ない ・独学OK!受験料のみなら安い | ・食品の流通 ・季節の旬の食材レシピ ・体に必要な栄養素 | 映像なし | 質問1日3回まで (メール/郵送) | 添削3回 (郵送/web) | 学習期間 約4ヶ月 | 期限12ヶ月 | 一般社団法人FLAネットワーク協会認定 | ユーキャン |

食育インストラクター | 39,900円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・試験なし(講座修了で資格取得) ・認定証発行(6,600円)+手数料(880円)も含めると総額47,380円 | ・家庭での食育実践方法 ・学校、保育所における食育 | 映像あり (DVD3巻) | 質問回数制限なし (郵送) | 添削6回 (郵送) | 学習期間 約3-6ヶ月 | 無料で6ヶ月延長可 (サポート期間は実質12ヶ月) | NPO日本食育インストラクター協会認定 | がくぶん |

※資格の詳細は変更される可能性があります。最新情報の確認をお願いします。

以下では、資格講座を詳しく解説します。

食品添加物の勉強資格(1)食育アドバイザー講座

費用をできるだけ抑えたい方におすすめ!受講料金が2万円台

-

- テキスト品質

- 5

-

- 仕事への役立ち度

- 4

-

- 受講期限

- 5

-

- 添削課題

- 4

-

- Web学習機能

- 4

数値の算出基準・根拠はこちら

- 2冊目のテキストで食品添加物の知識をメインに学べる

- 添削課題で理解度を確認しながら進められる

- DVDで有機栽培など野菜の育て方・農薬の危険性について学べる

- 添削課題や試験のボリュームが少ない

- 教材のレシピ集が電子レンジ調理メイン

- 学べる内容の深さは専門書より浅い

- 2冊目のテキストで食品添加物の知識をメインに学べる

- 添削課題で理解度を確認しながら進められる

- DVDで有機栽培など野菜の育て方・農薬の危険性について学べる

- 添削課題や試験のボリュームが少ない

- 教材のレシピ集が電子レンジ調理メイン

- 学べる内容の深さは専門書より浅い

- テキスト2冊目で食品添加物や食品表示を詳しく学べる

- 実際にNPOで行われている食育活動の事例を30通り学べる

- サポート期間が700日(約2年)とたっぷりあるので、余裕を持って勉強できる

食育アドバイザーは、日本能力開発推進協会が認定している民間の資格です。

独学で食育アドバイザーの資格試験のみ受けることはできず、食育アドバイザー資格取得講座を受講することで受験資格が得られます。

| 資格講座 | 食育アドバイザー |

| 資格認定 | 日本能力開発推進協会 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験日程 | 学習・課題が終わっていれば いつでもOK |

| 試験会場 | 自宅(在宅受験) |

| 試験科目 | 講座内容から出題 |

| 試験方法 | 筆記試験 |

| 受講費用 | ハガキ申込 →WEB申込 58,800円 (ネット申込で1万円割引) |

| 受験料 | 5,600円 |

| 学習期間 | 3ヶ月 |

| 受講期限 | 700日(約2年) |

| 合格基準 | 全体の70%以上 |

| 合格率 | 非公開 |

資格講座の内容を動画で理解したい方は「資格検定メモ」の動画をご覧ください。【引用許可済】資格検定メモ

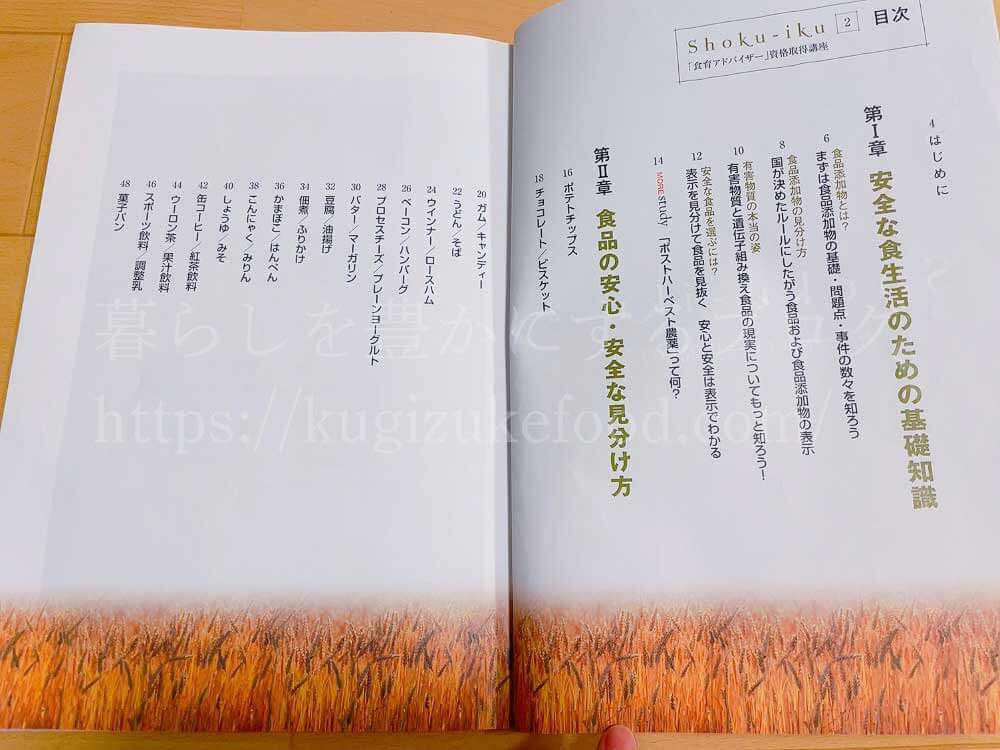

食育アドバイザーの2冊目のテキストで、食品添加物のことがかなり詳しく書かれています。目次を見ると、ほかの資格講座と比較してページを多く多く取っていることがわかります。

最初の方のページでは、食品添加物が原因で起きた過去の事件や、国が決めている表示ルールなど、概要を学びます。イラスト付きで読みやすく、理解しやすいです。

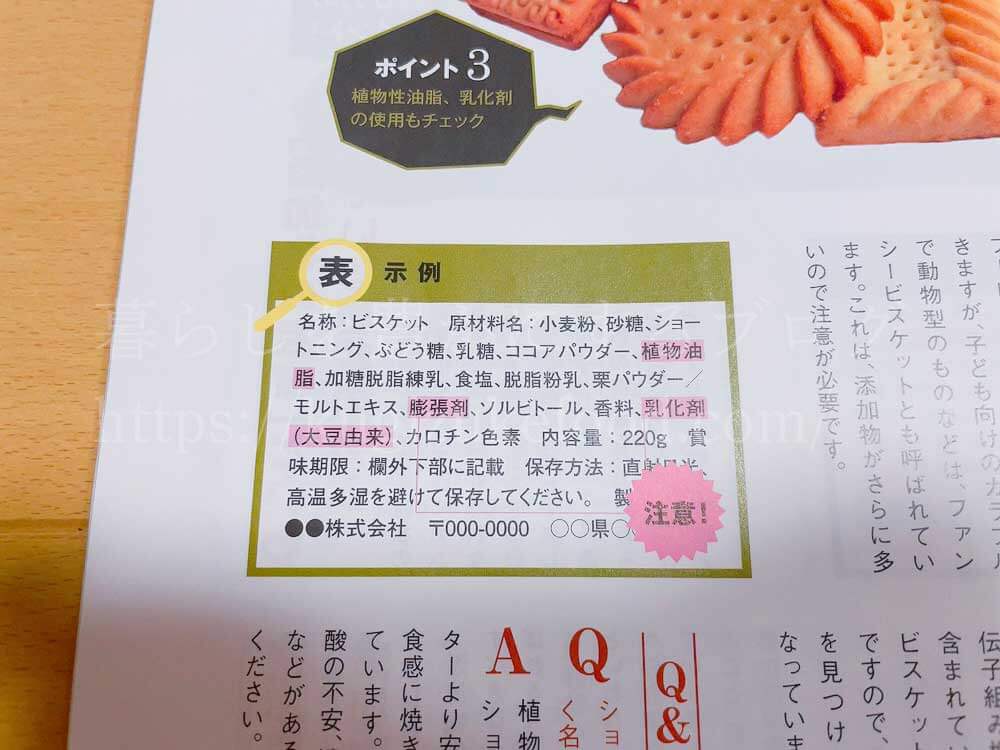

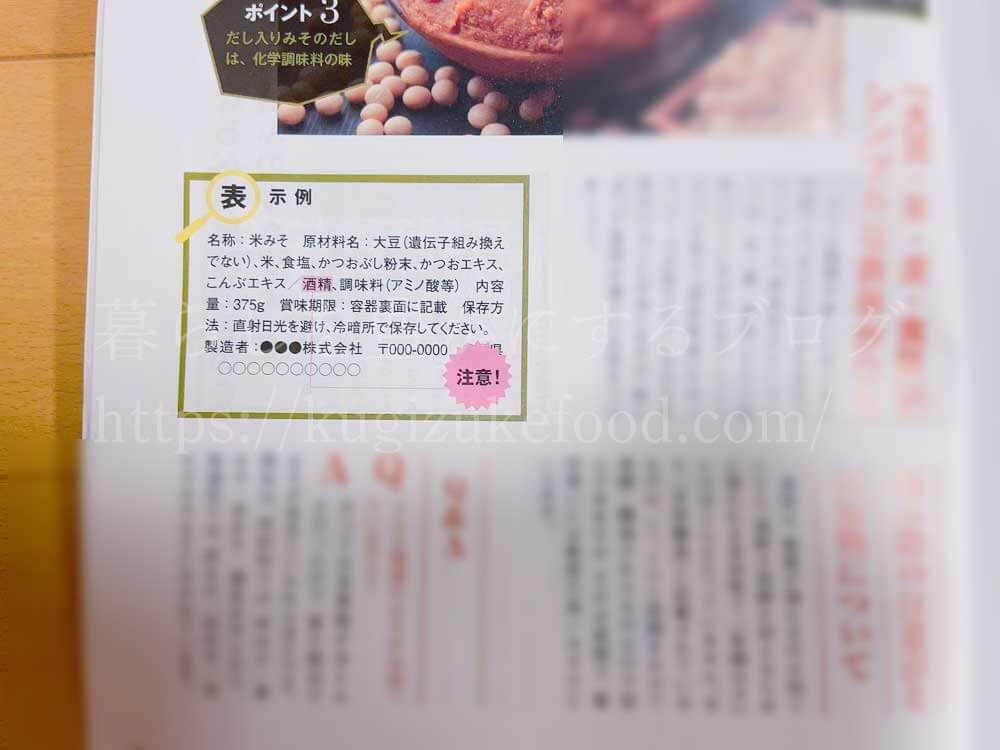

概要をつかんだあとは、具体的な食品の選び方。「ビスケット」「チョコレート」など、食品の表事例を挙げて、どこをどう見れば良いのか・気をつけるポイントなどを学べます。

かなり実践的…!こういうのが欲しかった!私もスーパーに行ったときにテキストを持っていって、照らし合わせながら選んだこともあります。

味噌やしょうゆなど、調味料の選び方、ラベルの見方も載っていて、本当にわかりやすいです。

教材全体ではこんな感じ。「テキスト2」で食品添加物に特化して学べるので、私自身も教材を買ってよかったと思っている資格講座です。

SNSでの口コミでも、「食育アドバイザーの勉強をしてから、お惣菜やお菓子を買うときに裏の内容項目をより一層見るようになった」という声がありました。

食品添加物について気にした事ありますか?💭私は食育アドバイザーの勉強してからお惣菜やお菓子を買うときに裏の内容項目?をより一層見るようになったんだけど…

(2020年12月)

引用元:Twitter「食育アドバイザー資格取得講座」受講生の投稿

食育アドバイザー資格講座の資料請求・申込はこちら↓↓↓

\ ネット申込で1万円割引! /

\ カンタン10秒! /

食育アドバイザー講座の口コミや評判について知りたい方は、「【合格体験記】食育アドバイザー独学不可!口コミと資格試験難易度・役に立つ」もご覧ください。

食品添加物の勉強資格(2)食育実践プランナー講座

-

- テキスト品質

- 3

-

- 仕事への役立ち度

- 2

-

- 受講期限

- 4

-

- 添削課題

- 5

-

- Web学習機能

- 2

数値の算出基準・根拠はこちら

- テキストのチェックテスト章末問題充実

- 添削課題をWeb提出できる

- 家庭でできる食育のアイディアが豊富

- 講師から直接指導はしてもらえない

- テキストが5冊あり学習ボリュームが多め

- 映像教材は講師の話のみで実践場面なし

- テキストのチェックテスト章末問題充実

- 添削課題をWeb提出できる

- 家庭でできる食育のアイディアが豊富

- 講師から直接指導はしてもらえない

- テキストが5冊あり学習ボリュームが多め

- 映像教材は講師の話のみで実践場面なし

食育実践プランナーは、一般社団法人 日本味育協会が認定している民間の資格です。

独学で資格試験のみ受けることはできず、講座を受講することで受験資格が得られます。

| 資格講座 | 食育実践プランナー |

| 資格認定 | 一般社団法人 日本味育協会 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験日程 | 受講期間中ならいつでもOK (期間中なら何回でも受験可能) |

| 試験会場 | 自宅(在宅受験) |

| 試験科目 | 講座内容から出題 |

| 試験方法 | マークシート方式 |

| 受講費用 | 39,000円 |

| 受験料 | 無料 |

| 学習期間 | 6ヶ月 |

| 受講期限 | 12ヶ月 |

| 合格基準 | 全体の70%以上 |

| 合格率 | 非公開 |

資格講座の内容を動画で理解したい方は「資格検定メモ」の動画をご覧ください。【引用許可済】資格検定メモ

食育実践プランナーの資格講座で学べるのはこんな内容です。実生活で役立つ食の知識全般を学べるのが特徴です。

- 食育と味育について

- 日本と世界の食文化

- 栄養バランスの基本構造

- 基本の調味料と食材選びのコツ

- 「おいしい」と思わせる要素や魅せかた

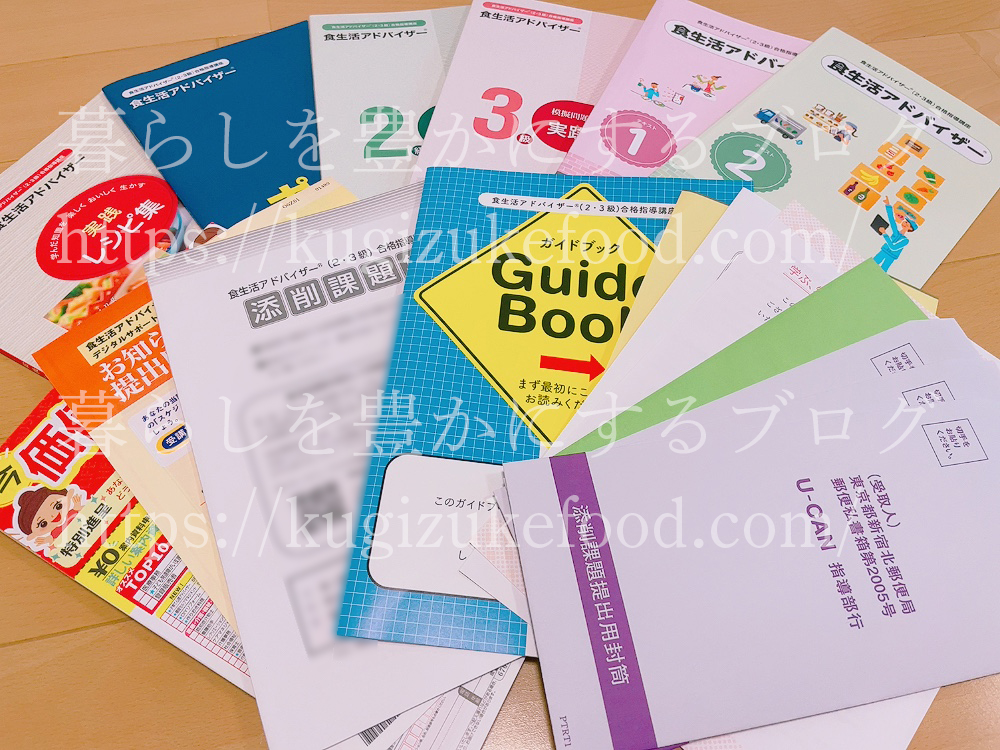

↓実際に教材を買ってみましたが、食品添加物についてはややボリュームが少なめでした。

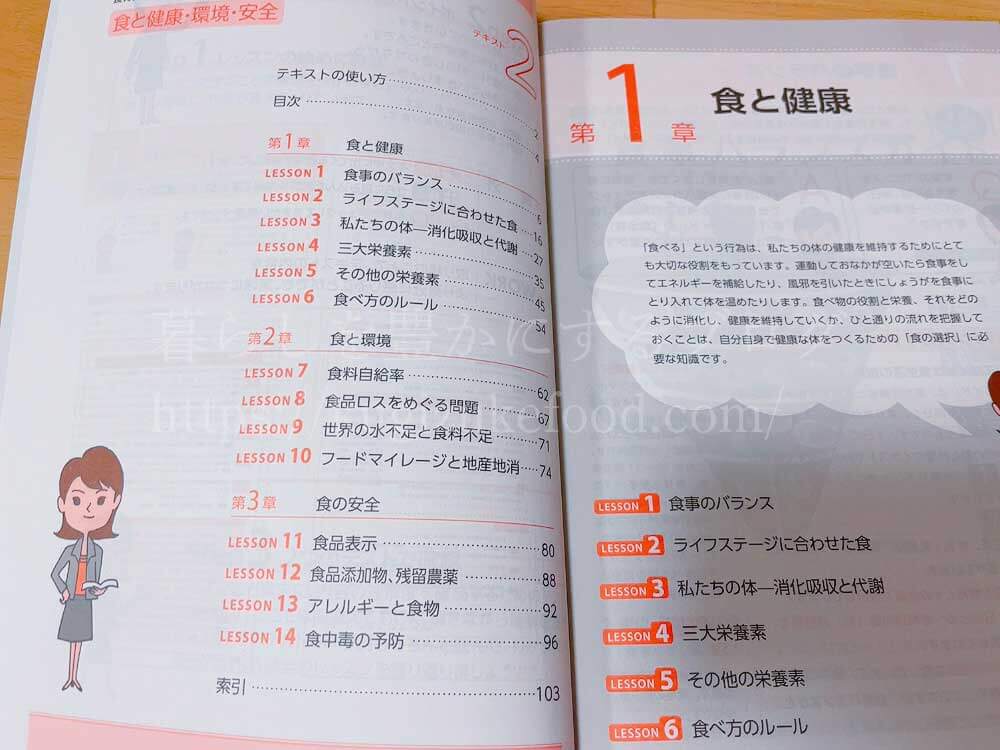

テキスト2「食と健康・環境・安全」第三章のLesson12の88ページ〜91ページで、食品添加物を学べます。

実際のテキストはこちら。

ざっくりとした概要がわかるだけなので、もっと実用的な内容を学びたい方は、次に紹介する「食育アドバイザー資格取得講座」の方がおすすめです。

\ すぐに始めたい方はコチラ! /

\ カンタン10秒! /

食育実践プランナー講座の口コミや評判について知りたい方は、「【合格体験記】ユーキャン食育実践プランナー口コミ!資格試験難易度・独学テキスト」もご覧ください。

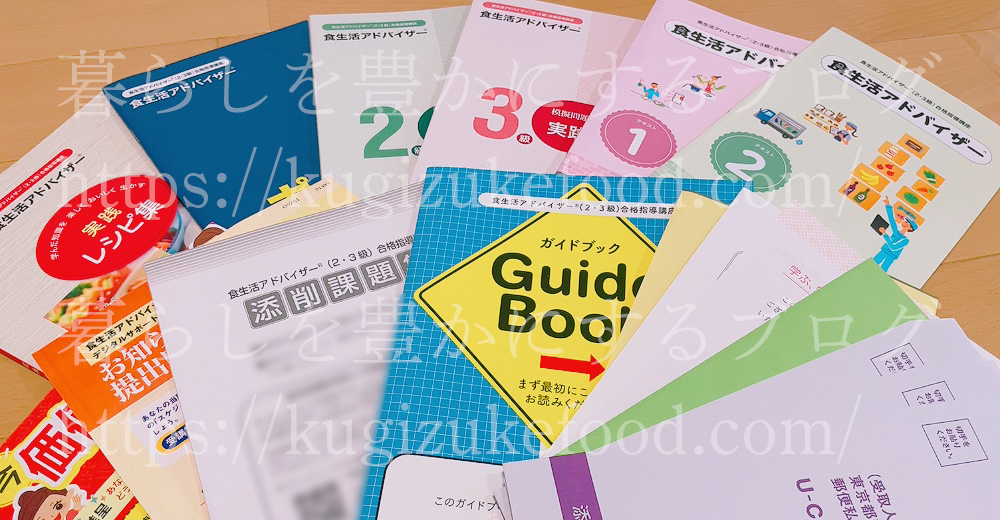

食品添加物の勉強資格(3)食生活アドバイザー講座

-

- テキスト品質

- 5

-

- 仕事への役立ち度

- 4

-

- 受講期限

- 4

-

- 添削課題

- 4

-

- Web学習機能

- 5

数値の算出基準・根拠はこちら

- テキストがオールカラーで初心者でも理解しやすい

- スマホで空き時間に少しずつ勉強できる

- レシピ集や映像が充実

- 過去問が欲しい場合は別で入手が必要

- 2,3回目の添削課題は郵送のみで時間がかかる

- 2級と3級両方対策できるので、どちらかのみ受験希望の人には教材が多い

- テキストがオールカラーで初心者でも理解しやすい

- スマホで空き時間に少しずつ勉強できる

- レシピ集や映像が充実

- 過去問が欲しい場合は別で入手が必要

- 2,3回目の添削課題は郵送のみで時間がかかる

- 2級と3級両方対策できるので、どちらかのみ受験希望の人には教材が多い

食生活アドバイザーは、一般社団法人FLAネットワーク協会が認定している民間の資格です。

2級と3級に分かれていて、試験は年2回(6月・11月)あります。

| 資格講座 | 食生活アドバイザー |

| 資格認定 | 一般社団法人 FLAネットワーク協会 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験日程 | 毎年6月と11月 |

| 試験会場 | 全国各地(主要都市) |

| 試験科目 | ・栄養と健康 ・食文化と食習慣 ・食品学 ・衛生管理 ・食マーケット ・社会生活 |

| 出題形式 | ■3級 選択問題(マークシート形式 50問) ■2級 選択問題(マークシート形式 42問) +記述式問題(13問) |

| 試験時間 | 2級・3級ともに90分 |

| 受験料 | ・3級:5,500円 ・2級:8,000円 ・2.3級併願:13,500円 ※3級をとばして 2級から受けてもOK |

| 種類 | 2級・3級(1級はない) |

| 合格基準 | ■3級 1問2点 合格点60点以上(100点満点) ■2級 選択問題1問2点・記述問題1問3点 合格点:74点以上(123点満点) |

| 合格率 | 3級:65% 2級:40% |

資格講座の内容を動画で理解したい方は「資格検定メモ」の動画をご覧ください。【引用許可済】資格検定メモ

\ すぐに始めたい方はコチラ! /

\ カンタン10秒! /

ユーキャンの食生活アドバイザー講座の口コミ・評判を知りたい方は、「ユーキャン食生活アドバイザー口コミ体験記!受講&受験してみた!」をご覧ください。

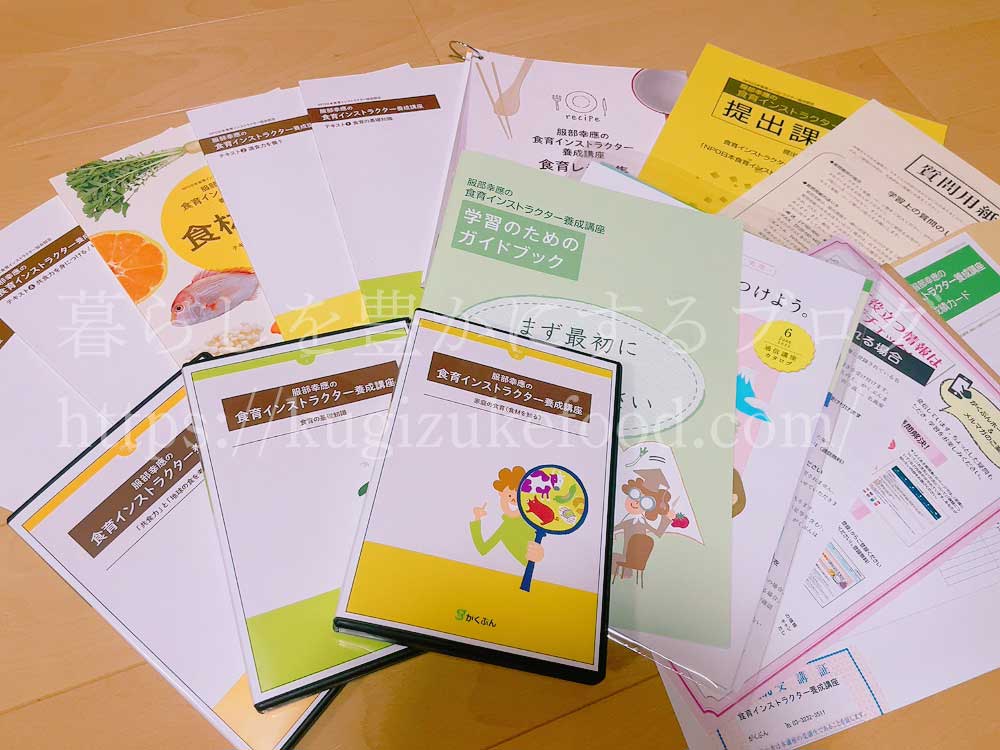

食品添加物の勉強資格(4)食育インストラクター養成講座

服部幸應先生のファンならこの講座。他講座より課題が多め

-

- テキスト品質

- 5

-

- 仕事への役立ち度

- 1

-

- 受講期限

- 4

-

- 添削課題

- 5

-

- Web学習機能

- 5

数値の算出基準・根拠はこちら

- レシピが冊子でなくカード型で使いやすい

- テキスト閲覧・動画視聴・添削課題の提出をWebでもでき便利

- 添削課題の回数が6回(認定試験含む)と充実

- 認定試験が70点以下の場合、2回目以降は有料で都度3,300円かかる

- 認定証の発行に費用がかかる

- 仕事に役立てるには上位資格まで進む必要がある

- レシピが冊子でなくカード型で使いやすい

- テキスト閲覧・動画視聴・添削課題の提出をWebでもでき便利

- 添削課題の回数が6回(認定試験含む)と充実

- 認定試験が70点以下の場合、2回目以降は有料で都度3,300円かかる

- 認定証の発行に費用がかかる

- 仕事に役立てるには上位資格まで進む必要がある

食育インストラクターは、NPO日本食育インストラクター協会が認定している民間の資格です。

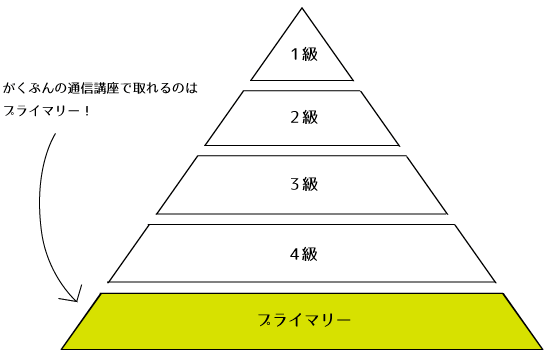

資格自体は、プライマリー>4級>3級>2級>1級の順で、資格が分かれています。

| 資格講座 | 食育インストラクター |

| 資格認定 | NPO日本食育 インストラクター協会 |

| 階級 | プライマリー>4級>3級>2級>1級 ※がくぶんの講座は「プライマリー」に該当 |

| 受験資格 | プライマリーは特になし 【4級】 1)協会推進校の通学講座で調理技術基礎6単位取得。 食育授業6単位取得した者 2)NPO協会主催「食育インストラクター4級資格認定研修会」1日受講(含む実技)した者 【3級】 ・NPO日本食育インストラクター 4級取得者 ・プライマリー取得者(※食育筆記試験免除) ・食育に関する国家資格取得者 ・食育に関する国・地方公共団体からの特別業務就業者 上記該当者でNPO日本食育インストラクター3級資格認定研修会6単位履修 又は、 推進校にて食育授業6単位履修で受験可能 【2級】 ・NPO日本食育インストラクター3級取得者 ・プライマリー+食育に関する国家資格等取得者(※食育筆記試験免除) ・全料協「助教員」以上取得者(※食育筆記試験免除) 上記該当者でNPO日本食育インストラクター1級・2級 資格認定食育研修会12単位履修で受験可能 【1級】 NPO日本食育インストラクター2級取得者または栄養教諭で NPO日本食育インストラクター2級取得後1年の実務経験を有する者 上記該当者で 1)食育活動報告書提出(抱負に関する論文形式含む) 2)食育メニュー提案 3)NPO日本食育インストラクター1級・2級 資格認定合同研修会12単位履修で受験可能。 |

| 試験日程 | 【プライマリー】 試験なし(最終課題の提出が試験の代わり) ※4級から上の資格は公式サイト参照 >>公式サイト |

| 試験会場 | 【プライマリー】 在宅(通信教育で最終課題を提出) 【1,2,3,4級】 協会指定の会場で受験 |

| 試験内容 合格基準 | 【プライマリー】 試験なし 【4級】 ・範囲:食育調理技術の基礎 ・試験内容:(推進校通学者)食育筆記試験 ・試験内容:調理実技試験(80点以上で合格)、 食育筆記試験(60点以上で合格) 【3級】 試験内容:調理実技筆記試験(80点以上で合格)、 食育筆記試験(60点以上で合格) 【2級】 試験内容:調理実技筆記試験(80点以上で合格)、 食育筆記試験(60点以上で合格) 【1級】 試験内容:食育筆記試験(70点以上で合格) |

| 出題形式 | 最終課題の提出が受験の代わり ※プライマリーの場合 |

| 受講費用 | 39,900円(プライマリー) ※がくぶんの場合 |

| 受験料 | 【4級】 (推進校通学者)食育筆記試験 2,100円 (通学者以外)食育筆記5,250円・実技筆記5,250円 【3級】 筆記試験・食育筆記・実技筆記 各5,250円 【2級】 食育筆記・実技筆記 各5,250円 【1級】 食育筆記10,500円 ※各種受講料や申請料が別途必要。 |

| 学習期間 | 3ヶ月 |

| 受講期限 | 700日(約2年) |

| 合格基準 | 全体の70%以上 |

| 合格率 | 非公開 |

また、動画で理解したい方は「資格検定メモ」の動画をご覧ください。【引用許可済】資格検定メモ

食育インストラクターの資格試験は、1,2,3,4級とプライマリーに分かれています。まずはプライマリーを取得してみて、徐々に次の級を目指すか考えると良いでしょう。

がくぶんで受講できるのは「プライマリー」の講座で受験自体がなく、最終課題を提出し合格することで、「食育インストラクター プライマリー」の資格取得ができます。

食品添加物や体にいい食事のことを学び始めた初心者の方なら、「食育インストラクター」が勉強しやすくおすすめです。

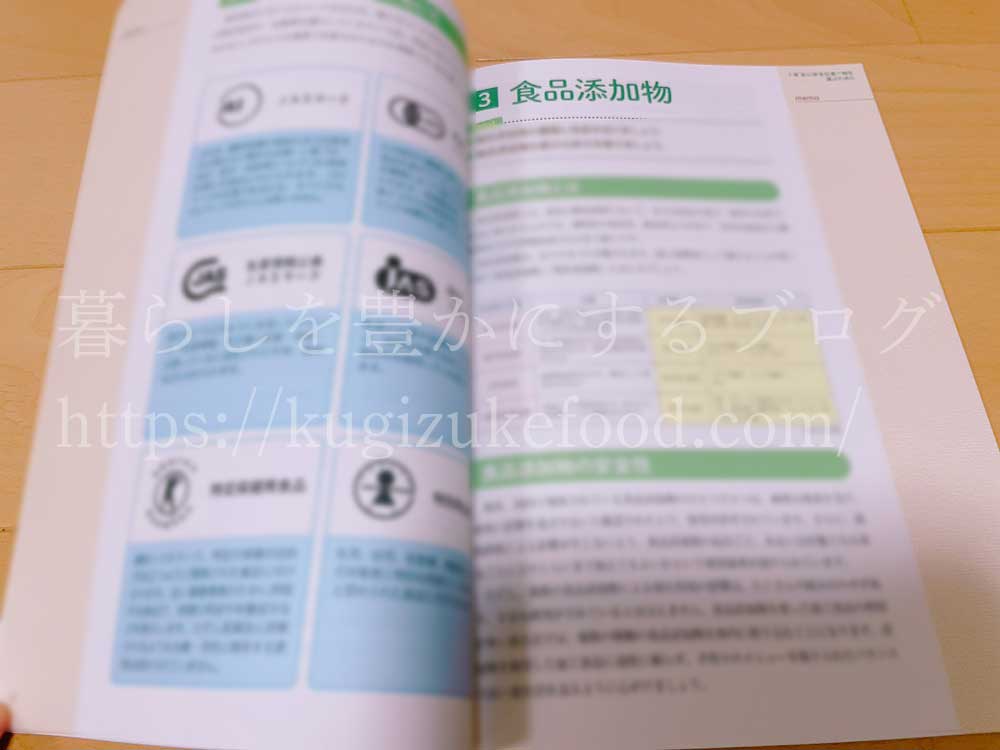

↑カリキュラムに「食品添加物」を含む、安心安全な食材の選び方が入っています。

\ 無料で資料請求できる! /

食育インストラクター資格の取り方や独学できるか、資格難易度や試験内容が知りたい方は、「【合格体験記】食育インストラクター取り方・独学不可!資格難易度と試験内容」もご覧ください。

食品添加物の勉強資格(5)加工食品診断士協会「加工食品診断士」

加工食品診断士養成講座は、加工食品診断士協会が運営している講座です。

「加工食品診断士」の試験概要はこちらです。

| 資格講座 | 加工食品診断士 |

| 資格認定 | 加工食品診断士協会 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験日程 | 毎年1回 |

| 試験会場 | 東京23区内 |

| 試験科目 | 講座内容から出題 |

| 試験方法 | 筆記試験 |

| 受講費用 | 248,000円 実演の食品添加物キットは 別途13,000円 |

| 年会費 | 10,000円 (初年度は無料) |

| 学習期間 | 2日間 |

| 合格率 | 非公開 |

「食品添加物の裏側」の著者として有名な、安部司さん。

この本、めちゃくちゃ売れましたよね。私も2冊とも持っています。

著者の安部司さんは、食品添加物の世界で知らない人はいないくらい有名な、業界の第一人者の方です。

ブログ管理人

ブログ管理人

ブログ管理人

ブログ管理人- 食品添加物に特化して学べる

- 食品添加物界で有名な安部司さんの白熱の生講義を8ヶ月間受けられる

- 受講料金が高額で、年会費・キット費用など追加費用がかかる

「高い費用を払ってでも、安部さんの講義を直接受けたい!」「年会費で毎年1万円払っても、資格を維持したい」方にはおすすめです。

\ 加工食品診断士資格が取れる! /

食品添加物の勉強おすすめ資格講座・通信教育の選び方と比較方法

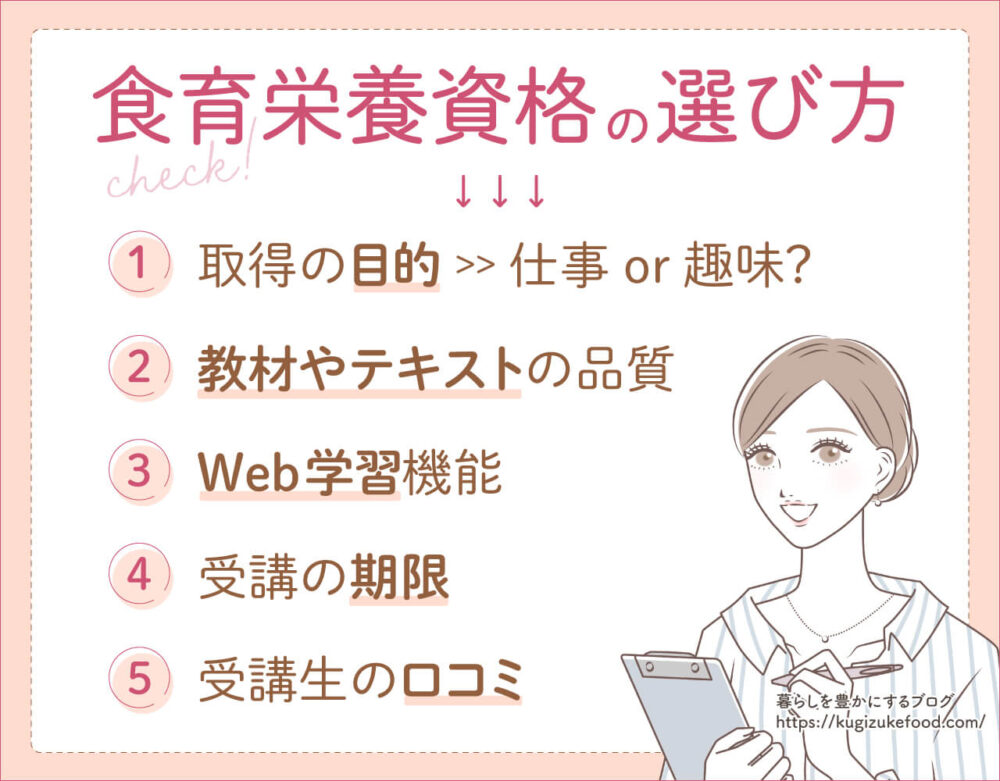

食品添加物に関する資格を選ぶときは、このようなポイントをチェックすると良いでしょう。

- 資格取得の目的:仕事?それとも趣味?

- 教材やテキストの品質:カラフルが◎

- Web学習機能:移動中に勉強でき便利

- 受講の期限:長い方が心に余裕がもてる

- 受講生の口コミ:公式サイトやSNS、資料請求でチェック!

食品添加物資格の選び方1:資格取得の目的

食品添加物の勉強におすすめの資格を選ぶとき、まずは資格取得の目的を考えてみてください。

大きく分けると、今の仕事にいかしたいか、それとも趣味として楽しみたいかの2つに分かれると思います。

今回紹介した食品添加物に関する資格の中で最も仕事向けなのは、専門性が高い「加工食品診断士」。

上位資格に進むと仕事に役立てられる事例の多い食育インストラクターや、資格取得をすすめる企業も多い食生活アドバイザーも、いかし方によっては仕事に役立てられる可能性が高いでしょう。

趣味の勉強におすすめなのが、カラフルなテキストや映像で食品添加物の勉強を楽しめる「食育アドバイザー」です。

| 仕事向け | ◎加工食品診断士ザ←仕事におすすめ 食生活アドバイザー 食育インストラクター |

| 趣味目的 | ◎食育アドバイザー←趣味におすすめ |

資格というとなんとなく、仕事に直結させなければいけないようなイメージがありますよね。

しかし、目的は人それぞれ。「資格取得」という目標を設定し、趣味で勉強するのも素晴らしいことだと思います。

ブログ管理人

ブログ管理人食品添加物資格の選び方2:教材やテキストの品質

食品添加物の勉強におすすめの資格を選ぶとき、講座の教材やテキストの品質が重要です。

個人的には、食生活アドバイザー資格講座のテキストがいちばんカラフルでかわいくて、読んでいて楽しかったです。

買う前に教材の中身はチェックできないので、資料請求や公式サイト、実際に全部の教材を買って受講したこのブログを参考にしてみてください。

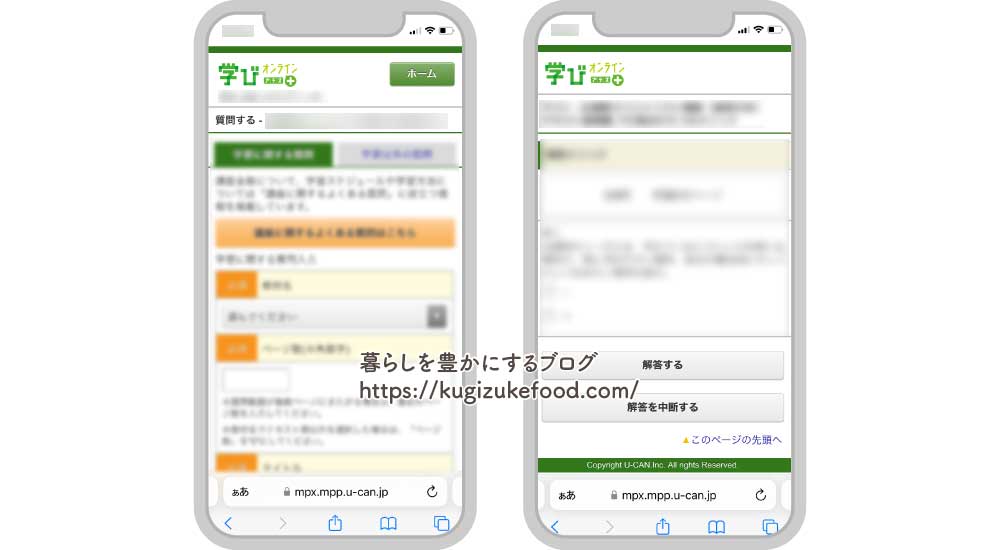

食品添加物資格の選び方3:Web学習機能

食品添加物の勉強におすすめの資格を選ぶとき、講座にWebで学習できる機能があるかないかをチェックしてみてください。

食生活アドバイザー

テキスト閲覧・映像講義・実践問題集・スケジュール管理

食育アドバイザー

映像講義・添削課題・質問回答

食育実践プランナー

映像講義・確認チェック問題・添削課題・質問回答

食育インストラクター

テキスト閲覧・映像講義・添削課題・質問回答

実際に食品添加物資格講座を全部受講してみて、Web学習機能があると、大きなテキストを持ち歩くことなく、移動中に勉強できて便利だと感じました。

今回紹介した食品添加物資格の中で、すべての資格講座はWeb学習機能(オンライン受講できる講座含む)がありました。

| ◎Web学習機能あり | 食生活アドバイザー 食育実践プランナー 食育アドバイザー 食育インストラクター 加工食品診断士 |

| Web学習機能なし | なし |

食品添加物資格の選び方4:受講の期限

食品添加物の勉強におすすめの資格を選ぶとき、講座の受講期限の長さが意外と大事なポイントです。

その理由は、受講期限が長い方が心に余裕を持って勉強できるからです。

実際に資格講座を受けてみて感じたのは、受講期限が半年あっても案外「あっという間」に締め切りが来てしまうということ。

期限が約2年と長い食育アドバイザー資格講座は、途中で仕事が忙しくなるなど「ちょっと今は勉強できない!!」という状況でも、約2年間の期限があるので心にゆとりを持って進めることができました。

| ユーキャン食生活アドバイザー講座 食育実践プランナー 食育インストラクター | 12ヶ月 |

| 食育アドバイザー | ◎700日(約2年) |

食品添加物資格の選び方5:受講生の声

食品添加物の勉強におすすめのを選ぶとき、講座を実際に買って受講した受講生の声が役立ちます。

身近に講座を受講した人がいれば良いのですが、世の中にたくさんの資格講座がある中で、自分が受講したいものと同じ講座を受講した人はそう簡単には見つかりませんよね。

このブログの講座レビューも参考にしてほしいですが、Twitterで講座名を検索をしたり、Instagramのハッシュタグで検索をかけてみるのも一つの方法です。

チャレンジユーキャン2023で、清野菜名さんが受講したユーキャンの食生活アドバイザー講座😊受講してみた感想や口コミを記事にまとめました📝

— 資格検定メモ (@shikakukente_m) December 31, 2022

2級と3級を両方受験してわかった、合格のコツや反省点も!

これから受講・受験する方はよかったら参考にしてみてください📚https://t.co/19jolxaFrh

公式サイトに受講生の評価を掲載している会社も多いので、まずは公式サイトの受講生の声をじっくりとチェックしてみるのがおすすめです。

私は資格講座を申し込む前は、SNSでのチェックもしますが、無料の資料請求で受講生の体験談を読んで、自分にも合いそうか確認することが多いです。

ブログ管理人

ブログ管理人食品添加物の勉強おすすめ資格講座一覧比較!通信教育・種類まとめ

資料請求は無料なので、「最初から受講するのは不安…」という方も、事前に講座の内容を確認できます。

まずは、気になる資格講座の資料を取り寄せてみてください!

| 資格講座 | 費用 | 申込先 | 資料請求(無料) | 特長 | 内容 | 映像教材 | 質問回答 | 添削指導 | 学習期間 | サポート期間 | 資格認定 | 講座運営 |

食育アドバイザー | 58,800円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・業界最長の サポート期間 ・食品添加物や表示の見方 ・受験料は別途5,600円必要 | ・具体的な食育活動の事例 ・食品添加物 | 映像あり (DVD6巻/パソコン・スマホ閲覧可) | 質問回数制限なし (メール/郵送) | 添削3回 (郵送/web) | 学習期間 約3ヶ月 | 期限700日(約2年) | 一般財団法人日本能力開発推進協会 | キャリカレ |

食育実践 プランナー | 39,000円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・業界大手で安心 ・講座内で資格取得できる | ・食材の目利き ・家庭での食育実践方法 ・調味料の選び方 | 映像あり (DVD1巻/パソコン・スマホ閲覧可) | 質問1日3回まで (メール/郵送) | 添削5回 (郵送/web) | 学習期間 約6ヶ月 | 期限12ヶ月 | 一般社団法人日本味育協会認定 | ユーキャン |

食生活アドバイザー | 39,000円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・知名度がある ・試験は年2回とチャンスが少ない ・独学OK!受験料のみなら安い | ・食品の流通 ・季節の旬の食材レシピ ・体に必要な栄養素 | 映像なし | 質問1日3回まで (メール/郵送) | 添削3回 (郵送/web) | 学習期間 約4ヶ月 | 期限12ヶ月 | 一般社団法人FLAネットワーク協会認定 | ユーキャン |

食育インストラクター | 39,900円 | 今すぐ申込む | >>無料資料請求 | ・試験なし(講座修了で資格取得) ・認定証発行(6,600円)+手数料(880円)も含めると総額47,380円 | ・家庭での食育実践方法 ・学校、保育所における食育 | 映像あり (DVD3巻) | 質問回数制限なし (郵送) | 添削6回 (郵送) | 学習期間 約3-6ヶ月 | 無料で6ヶ月延長可 (サポート期間は実質12ヶ月) | NPO日本食育インストラクター協会認定 | がくぶん |

※資格の詳細は変更される可能性があります。最新情報の確認をお願いします。

食品添加物の勉強資格(1)食育アドバイザー講座

通信教育で、特に食品添加物を詳しく学びたい人におすすめ

\ ネット申込で1万円割引! /

\ カンタン10秒! /

食品添加物の勉強資格(2)食育実践プランナー講座

通信教育業界大手!研究され尽くされた安心の教材で勉強したい人におすすめ

\ すぐに始めたい方はコチラ! /

\ カンタン10秒! /

食品添加物の勉強資格(3)食生活アドバイザー講座

知名度ナンバーワン!食について幅広く学びたい人におすすめ

\ すぐに始めたい方はコチラ! /

\ カンタン10秒! /

食品添加物の関連資格講座